食事は私たちの生活の楽しみであり、健康維持に欠かせないものです。しかし、加齢とともに「食べ物がうまく飲み込めない」「むせやすくなった」といった症状に悩まされる方が増えてきます。これが「嚥下障害(えんげしょうがい)」と呼ばれる状態です。

特に寝たきりや歩行が困難な高齢者の方にとって、嚥下障害は栄養摂取の妨げになるだけでなく、誤嚥性肺炎などの深刻な合併症を引き起こす可能性もあります。ご家族やケアマネージャーの方々は、この問題にどう対処すればよいのでしょうか?

今回は、嚥下障害の基本から東洋医学による改善方法、訪問マッサージで実践できるツボ療法まで、幅広くご紹介します。在宅でも実践できる方法が多いので、ぜひ参考にしてみてください。

嚥下障害とは何か?

嚥下障害とは、食べ物や飲み物を口から胃まで送り込む「嚥下(えんげ)」という一連の動作がスムーズに行えない状態を指します。健康な方なら無意識に行っている「飲み込む」という行為が困難になる症状です。

嚥下障害があると、これらのどこかの段階でつまずきが生じます。具体的な症状としては:

- 食事中によくむせる

- 食べこぼしが多い

- 口の中に食べ物が残りやすい

- 硬いものや水分が特に飲み込みにくい

- 食事に時間がかかる

- 声が変わった(かすれる、湿った感じになる)

このような症状が見られたら、嚥下障害の可能性を考えて対処することが大切です。特に在宅介護をされているご家族の方は、これらの兆候を見逃さないようにしましょう。

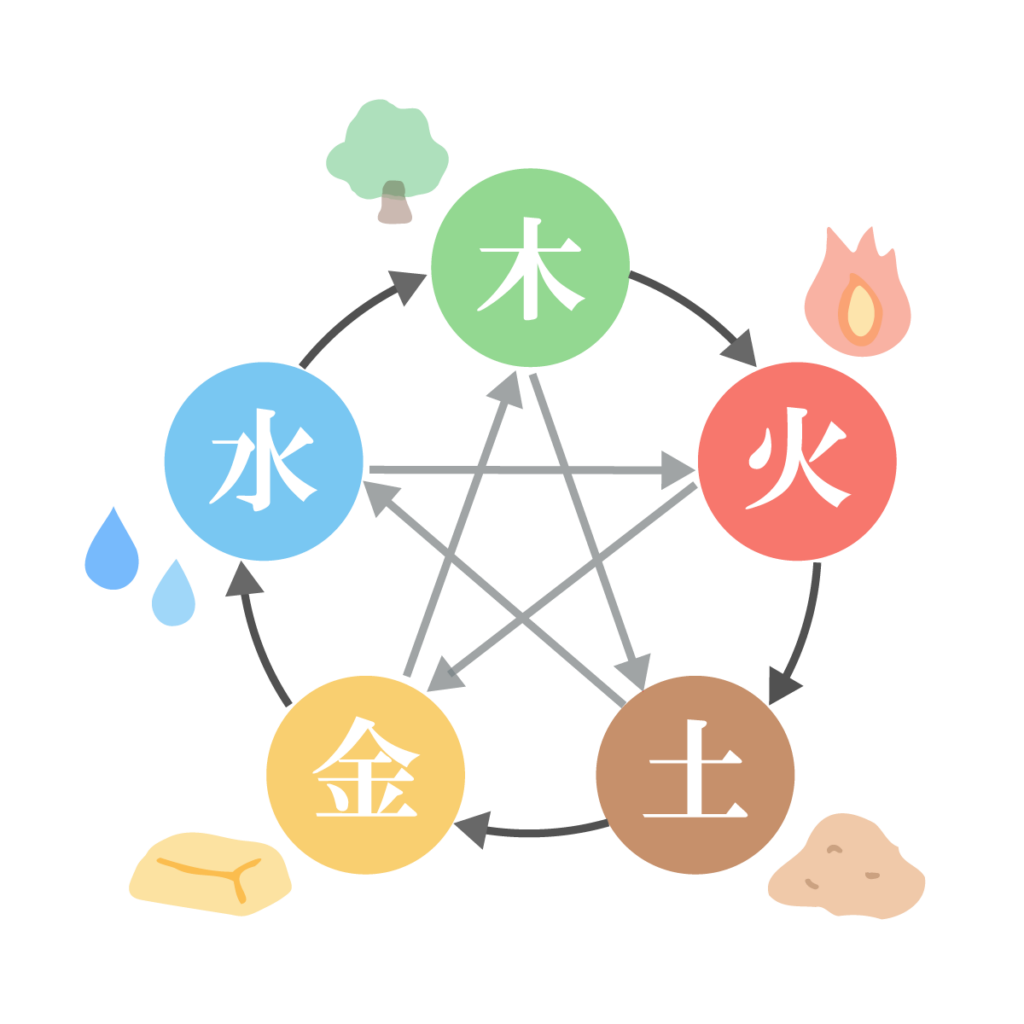

東洋医学では嚥下をどう見るのか?

東洋医学では、食べ物の消化や吸収は「気」の流れによって行われると考えます。特に「胃気」と呼ばれる気は食べ物を下向きに移動させる働きを担っています。一方、「脾気」は体に必要な栄養素を吸収する役割を持ちます。

この胃気の流れが何らかの原因で乱れると、下向きの自然な流れが滞り、嚥下困難となって現れるのです。

胃気の働きを妨げる3つの要因

東洋医学的視点から見ると、嚥下困難を引き起こす主な原因は以下の3つに分類できます。

1. ストレスによる肝気の滞り

東洋医学では、食道などの腸管は「胃気」とともに「肝気」によって動かされています。ストレスが続くと肝気が滞り、本来下向きに流れるべき胃気の流れが乱れます。

具体的な影響:

- 滞った肝気が上昇することで、胃気も上向きに引き込まれる

- 食道の蠕動運動が正常に行われなくなる

- 気の滞りにより体内の潤いバランスが崩れ、食道が乾燥する

このような状態では、嚥下困難だけでなく、お腹の張り、吐き気、ゲップ、便秘などの症状も併発することがあります。

2. お腹の弱りや冷え

胃気の働きは「脾気」と「腎陽」によって支えられています。これらが弱まると嚥下機能にも影響が出ます。

脾気不足の影響:

- 食べ物から栄養を取り入れる力が弱まる

- 胃気の働きも連動して低下する

- 食欲不振や胃腸の不快感を伴うことが多い

- 唾液の分泌が減少する

腎陽不足(冷え)の影響:

- 冷たい飲食物の摂りすぎで腎陽が弱まる

- 余分な水分が停滞して胃気を邪魔する

- 体の芯から冷えることで胃気の流れが鈍る

- 高齢になるほど腎陽は自然に弱まりやすい

3. 乾燥や熱の影響

東洋医学では「胃は潤いを好み、乾燥を嫌う」という考え方があります。体内の潤いと熱のバランスが崩れると嚥下にも影響します。

乾燥の影響:

- 過労や寝不足、微熱の長期化などで胃が乾燥する

- 高齢になるほど潤いは自然に不足しやすい

- 食道や腸管の分泌液が減少する

- 口や咽の乾き、便秘なども伴いやすい

熱の影響:

- 辛い物、濃厚な味付け、脂っこい食事、アルコールの摂りすぎで胃に熱がこもる

- 熱により胃気が上向きに逆流しやすくなる

- 口内炎、口渇、歯茎の腫れなどを伴うことがある

高齢者の嚥下障害を解消する方法とは?

嚥下障害の改善には、西洋医学と東洋医学の両方からアプローチすることで、より効果的な対策が可能になります。特に在宅で介護されている方々にも実践しやすい方法をご紹介します。

基本的なケアと姿勢の改善

嚥下機能を高めるためには、まず基本的な環境設定が重要です:

- 食事姿勢の工夫:

- できるだけ上体を起こし、あごを軽く引いた姿勢をとる

- 首を少し前に傾ける「嚥下しやすい姿勢」を意識する

- 寝たきりの方でも、背もたれを30度以上起こすことが望ましい

- 食事内容の調整:

- 一口量を小さくする

- 水分にとろみをつける

- 柔らかすぎず、適度な粘性のある食品を選ぶ

- 温かい食事を心がける

- 口腔ケア:

- 定期的な歯磨きや口腔内清掃

- 唾液腺マッサージで唾液分泌を促進

- 適切な義歯の調整と管理

これらの基本的なケアは、ご家族の方でも日常的に取り組めるものです。小さな工夫の積み重ねが、大きな改善につながります。

東洋医学的アプローチ

東洋医学では、体全体のバランスを整えることで嚥下機能の改善を図ります:

- 訪問マッサージ:

- 喉周辺の筋肉の緊張をほぐす

- 首や肩のコリを解消する

- 全身の気血の流れを促進する

- 食養生:

- 消化の良い温かい食事を中心に

- 刺激物や冷たすぎる食品を避ける

- 少量ずつ、ゆっくり食べる習慣をつける

- 胡椒が嚥下反射の改善するとの報告もあります

- 生活リズムの調整:

- 適度な活動と休息のバランス

- 規則正しい食事時間の確保

- 良質な睡眠の確保

訪問マッサージでは、これらの東洋医学的アプローチを取り入れた総合的なケアが可能です。寝たきりの方でも、体への負担が少ない方法で施術を受けられます。

嚥下障害に使われることの多い漢方薬

漢方薬は、嚥下障害の症状や体質に合わせて選ぶことで、より効果的な改善が期待できます。特に高齢者に用いられることの多い代表的な漢方薬をご紹介します。

平胃散(へいいさん)

特徴と効能: 平胃散は、胃気の停滞を改善し、胃の働きを促進する代表的な漢方薬です。お腹の中に停滞する余分な水分を引き降ろし、消化不良や胃もたれを解消する効果があります。

人参湯(にんじんとう)

特徴と効能: 人参湯は、胃腸の冷えによる機能低下を改善する処方です。脾胃の陽気を補い、消化吸収能力を高めることで、嚥下機能の回復を助けます。特に「脾胃虚寒」による嚥下困難に効果的です。

甘露飲(かんろいん)

特徴と効能: 甘露飲は、体内の乾燥を潤し、胃の熱を冷ます作用がある漢方薬です。「胃は潤いを好む」という東洋医学の考えに基づき、乾燥による嚥下困難を改善します。

抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)

特徴と効能: 抑肝散加陳皮半夏は、肝気の乱れを鎮め、ストレスによる情緒不安を和らげる抑肝散の作用に加え、痰湿(たんしつ)を除き、胃腸の働きを整える効果が強化されています。特に、ストレスによる肝気の滞りが原因となっている嚥下困難に適しています。

これらの漢方薬は、東洋医学の「証」に基づいて選択されるべきものです。同じ嚥下困難でも、体質や症状の現れ方によって最適な処方は異なります。

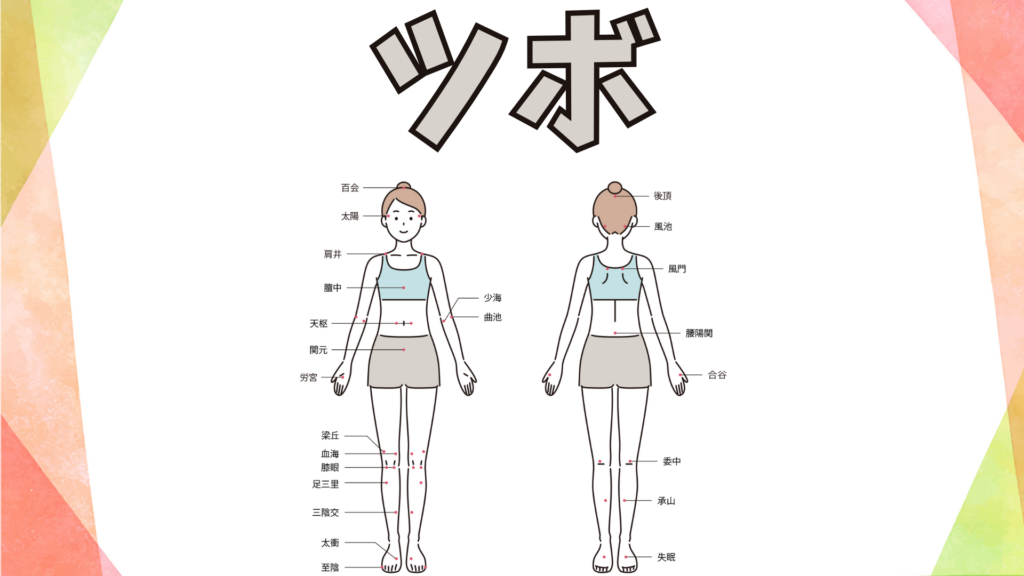

嚥下障害に使われることの多いツボ3つ

東洋医学では、ツボ刺激によって体の機能を調整することができます。嚥下障害の改善に役立つツボを3つご紹介します。訪問マッサージでの施術はもちろん、ご家族の方でも簡単にできるセルフケアとしても活用できます。

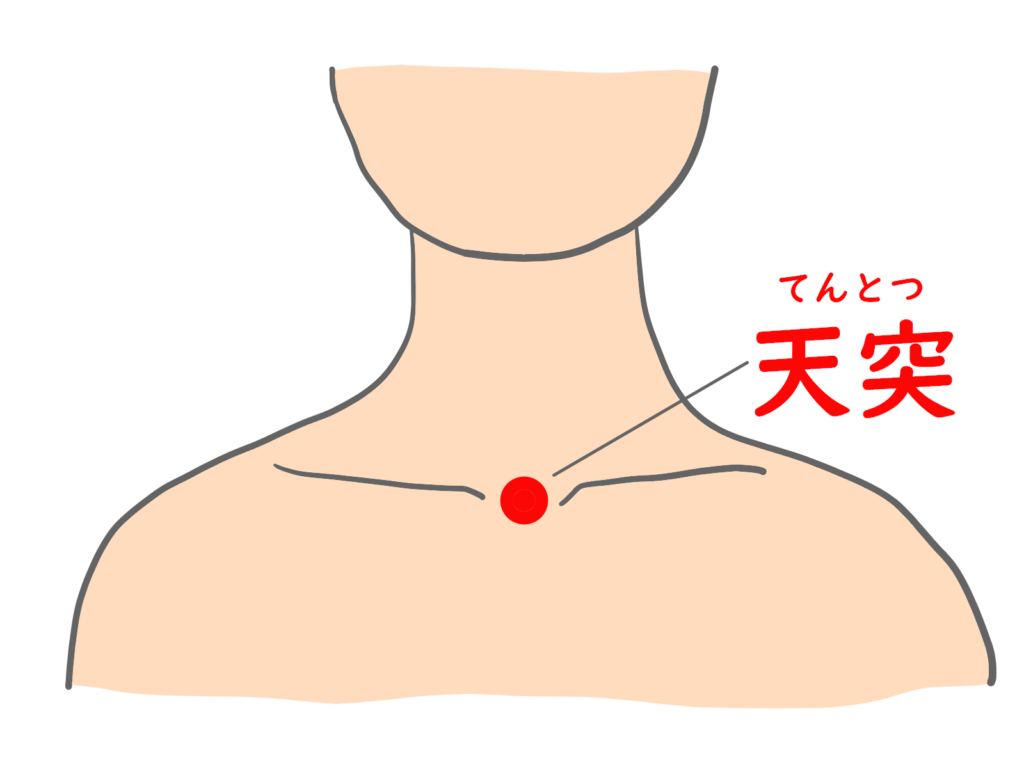

①天突(てんとつ)

喉仏の真下、首の付け根にある窪みの部分(鎖骨の間の窪み)にあります。

強く押しすぎると不快感があるので、心地よい程度の刺激にとどめましょう。特に高齢者は皮膚や組織が弱いことがあるので、優しく行うことが大切です。

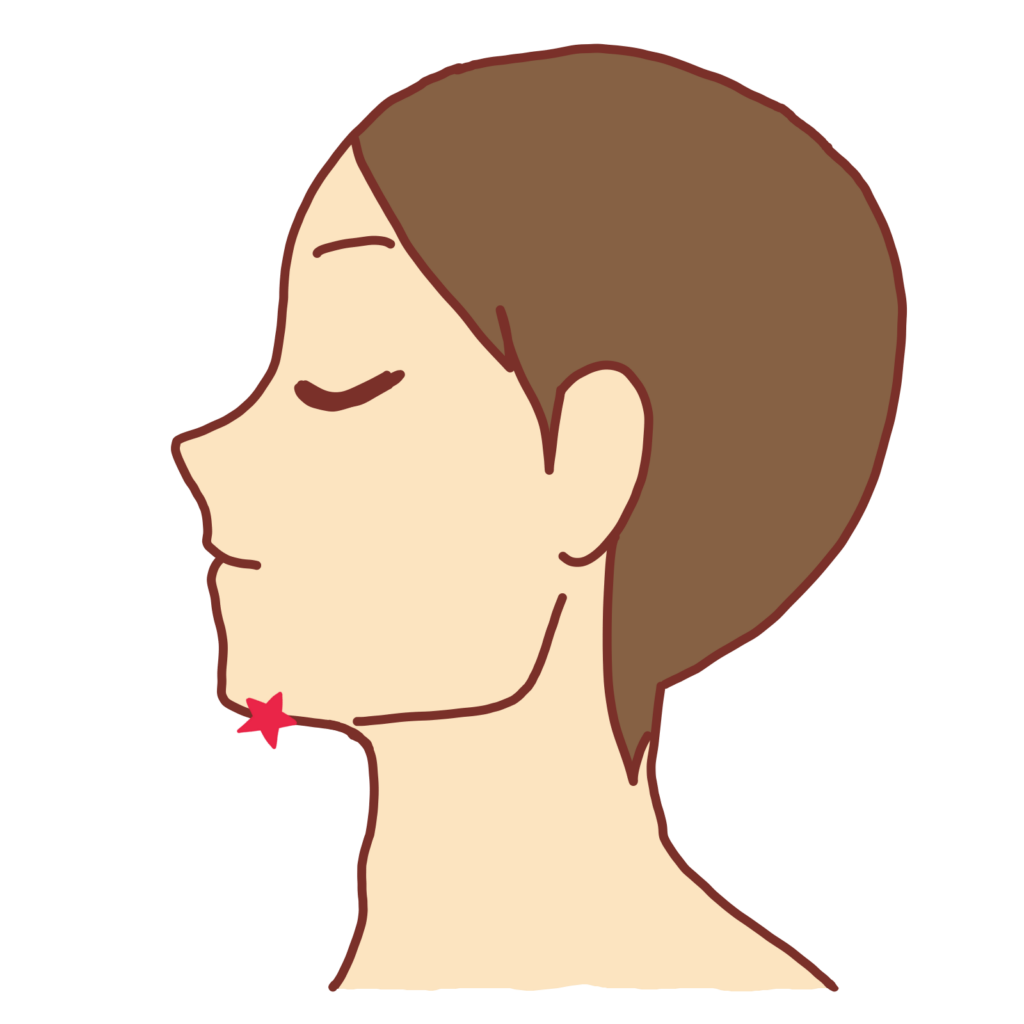

②廉泉(れんせん)

首の前面、喉仏と顎の間の窪み(舌骨のすぐ上)にあります。

この部位は敏感なので、特に優しく刺激することが重要です。押し方が強すぎると、むせる原因になることもあります。

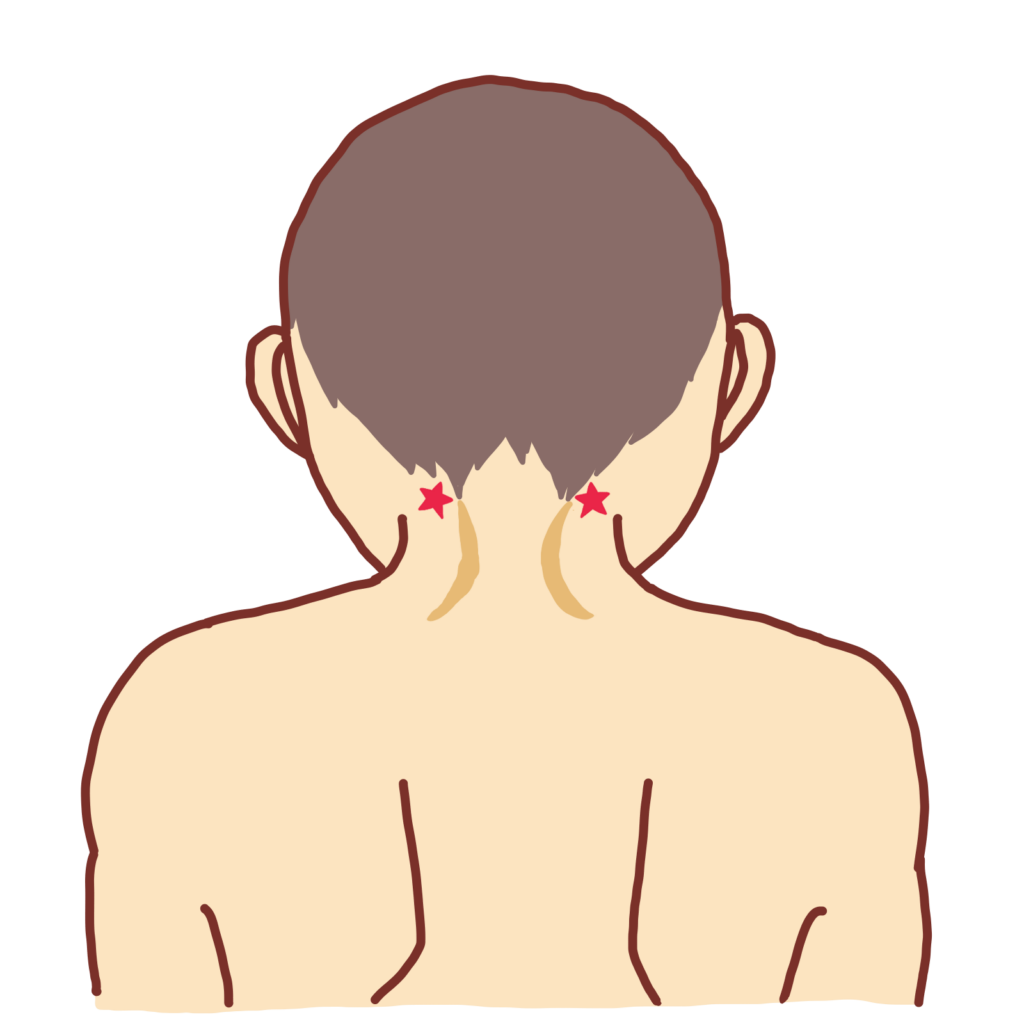

③風池(ふうち)

後頭部の付け根、耳の後ろから指2本分ほど内側に入った窪み(左右対称に2箇所ある)にあります。

首や頭の痛みがある場合は無理をしないでください。特に頸椎に問題がある方は注意が必要です。

これらのツボ刺激は、薬物療法や嚥下リハビリテーションと併用することで、より効果的に嚥下機能の改善が期待できます。寝たきりの方でも、ベッド上で安全に行える方法なので、ぜひ試してみてください。

訪問マッサージや漢方のサービスを受けるには?

体調の改善には、定期的なケアが重要です。

訪問マッサージでは、自宅でリラックスしながら施術を受けられるため、無理なく続けられます。

また、漢方薬は体質に合わせて選ぶことが大切です。

当店では、体質に関する相談を含め、漢方相談と訪問マッサージの両方を行っています。

漢方相談をご希望の方は、コチラから。タイプに合わせた漢方薬のご提案が可能です。

銚子訪問マッサージのお問い合わせはこちら

訪問マッサージをご希望の方は、お電話またはホームページの問い合わせフォームからご連絡ください。

※現在、訪問マッサージの新規受付は終了しております。

体の不調や痛み、リハビリ後のケアについては「漢方相談」でサポートしております。

👉 [漢方相談トップページはこちら]